8/13 知床連山縦走2日目

夜は風が強かったせいでテントの音がうるさく、何回も夜中に起きてしまいました。

起きたのは3時。まだ外は暗かったですがザックに荷物を詰めて、テントを片付けました。

みんな準備をサッと終わらせて、予定時刻の4時を少し過ぎた頃に出発することができました。

朝ご飯は食べる時間がなかったため、最初の休憩を長めにとり、そこでとることにしました。

朝方は露が多いことが予想されたため、雨は降っていませんでしたが下だけ雨具を着ることに。

歩き始めると、自分の肩のくらいまでの高さがある藪の中をかなり長いこと歩いたので、下は濡れませんでしたが、雨具を着ていなかった上はビショビショになってしまいました。

汗もかなりかいたので、僕は歩き始めから3時間程度したら上を着替えました。

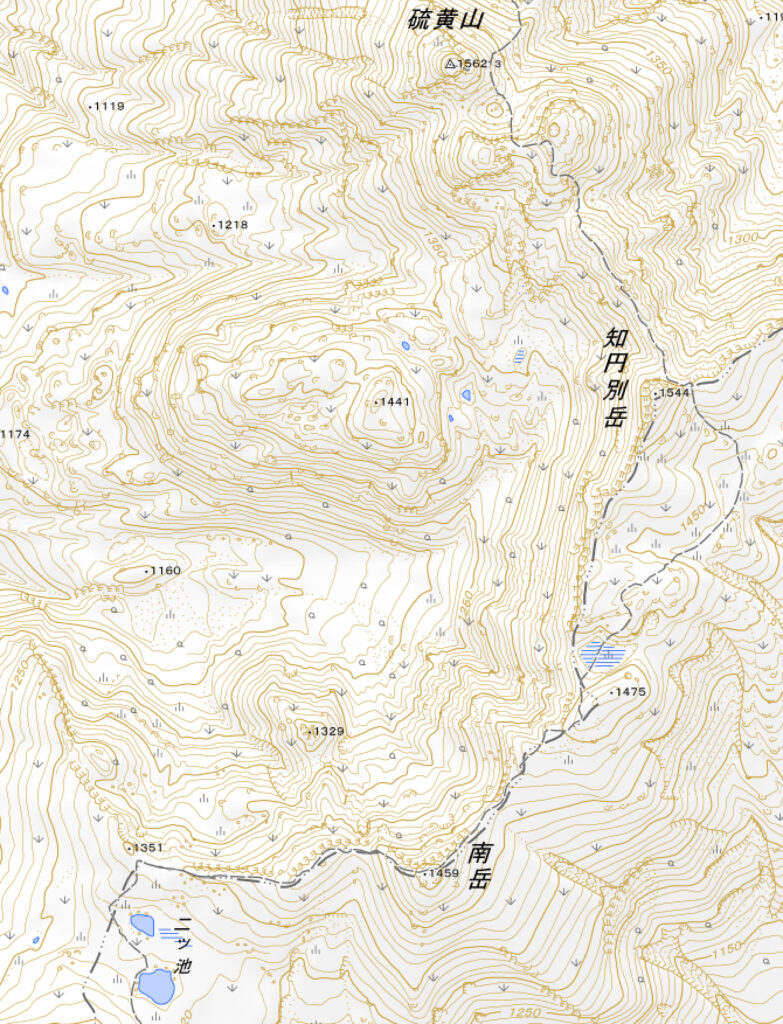

ちなみにテン場を出発してから硫黄山に向かうまでに幾つかの山があったのですが、最初の2つはサシルイ岳とオッカバケ岳です。下の地図を見てもわかるように、それなりに高低差があり、大変でした。

朝から山を2つ越えることになり結構しんどかったですが、とても綺麗な景色を見ることができました。特に、サシルイ岳から見る羅臼岳と三ツ峰は最高でしたね〜

登山で「海、山、海」と山が海で挟まれている光景を見ることは珍しいのでは、、??

オッカバケ岳を下ると「二ツ池」が見えてきます。三ツ峰のテン場を出発してから3時間が経っていました。

当初の予定では1日目にテントを張る予定だった場所です。

大きな池があったのでお湯を沸かして朝ごはんを食べました。

1日目に出会った方の話では、ここの池の水はかなり汚くて飲めたものではないとのことでしたが実際は非常に澄んでいてとても綺麗でした。

僕は煮沸しないでコップ1杯分だけそのまま飲みましたがとても美味しかったです!(本当は良くないです)

ご飯を食べ終わるとまた出発です。

二ツ池の直後にある山は南岳で、その後に知円別岳と続き、最後に硫黄山と続きます。

南岳へと続く道はそこまで急では無かったものの、自分の背丈ぐらいあるハイマツが続き、それをかき分けていくのが大変でした。

もっともハイマツは他の箇所にもたくさんありましたが、ここが特に印象に残っています。

南岳を越えると次は知円別岳が現れます。

しかし、上の登山地図を見てもわかるように高低差が非常に少なかったのでとても歩きやすかったです。

テン場を出てから複数の山を越えたため、かなりアップダウンが多くて疲れていた自分にとって高低差が少なくあまり疲労が溜まらない稜線の移動はとても助かりました。

中には下の画像のようにほぼ真っ平な道もありました。

この辺りで、2日目初の他の登山者に遭遇。

ソロで登っていらっしゃるおじいさんで札幌から来たようです。

この方は二ツ池で昨晩は泊まり出発したそうですが、水が足りないことに気が付き、結構歩いてから水を汲むために池まで戻ったそうです。

このおじいさんを追い越して僕たちは先に進みました。

こんな感じで南岳〜知円別岳間は比較的楽に移動することができました。

知円別岳に到達すると景色がガラッと変わりとても驚きます。

緑が少なくなり、突然白と褐色の世界となりました。

煩わしいハイマツから解放されましたが、岩場は場所によってはザレ場となっておりとても滑りやすかったので転倒しないかとヒヤヒヤする場面がいくつかありました。

中には岩を登らなければいけない時もありましたね、、

ですが、別の惑星を歩いている気分になりとても楽しかったです。

しばらく知円別岳〜硫黄山の景色をお楽しみください!

こんな道をしばらく歩いたら、知円別岳と硫黄山間のコル(尾根上のピークとピークの間の標高が低い部分)に到達しました。

実はこの時、僕ともう1人の友達の水がかなり少なくなっており心配な状況でした。

そんな時にこのコルで氷雪を見つけました。

ここで少し休むことにし、残雪をすくって鍋に入れて煮沸し飲み水としました。

ところが2人分の十分な量の水を確保することができませんでした。しかし、さらに雪を集めて煮沸して水が冷めるのを待っている時間の余裕もありません。

そこで大きめのジップロックに雪を入れて後で溶かすということにしました。

友達の一人がこのジップロックを持つことにしたのですが、とても恥ずかしがっていました笑笑

(僕)「誰も見てないから恥ずかしくないじゃん!」

(友人)「いや、こんなにたくさんの雪持って歩いてたら恥ずかしいだろ笑」

(僕)「だから誰も見てないって!笑」

こんなやりとりがあったような無かったような、、

結局雪をしっかりと運んでくれました。

彼には申し訳ないですが、シュールな光景で面白かったのでここで晒します笑

その後は硫黄山に向けて出発しました。

硫黄山にはすぐに到達しました。山頂へ行くことを当初は予定していたのですが、時間が足りなかったため泣く泣く諦めました。残念、、!

さらに進んでいくと、開けた景色の良い場所があったのでここで昼食を食べることにしました。

この時にやはり飲み水が足りないということに。

そこで昼食を食べながらさっき運んでもらった雪を溶かしました。

飲み水を補給することができましたが、後で振り返るとこれによってだいぶ救われました。

また、昼食を食べ終えた頃に先ほど僕たちが追い越して行った札幌から来たおじいさんが来ました。

お話をすると元気そうでしたが、水が少なくなってきているということでした。また、このペースで歩いて行ってこのおじいさんが時間内に下山できるか、僕たち3人は内心不安に思っていました。

挨拶をしておじいさんの幸運を祈り、下山を始めました。

稜線を歩くのはここで終わりで、あとは下っていくだけです。

地図を見る感じでは傾斜が比較的緩やかであったため下山は楽勝だろうと思っていましたが、大きな間違いでした。

なぜなら下山する経路全体のおよそ3分の1がガレ場であったためです。

僕はガレ場自体は結構好きな方なのですが、あまりにも長く続いて途中から嫌になりました。ずっと岩の上を歩いていると足にもきますからね、、、

途中で登山道が分かりづらいところがありました。ガレ場を下っていたら突然崖に直面したのです。

ボルダリングの経験がある僕は調子に乗って危うく崖を降りるところでした。

流石にこれは違うだろうとみんなで思っていたところ後からソロで下ってきた方がいらっしゃったので一緒に登山道を探すことに。

すると崖のすぐ脇の藪のなかに登山道が続いていました。

ピンクテープは分かりやすいところにあって気づいていたのですが、まさか道が続いていいるとは思わず薮をかき分けないと道を見つけられませんでした。

崖を降りていたら多分を怪我して、今頃知床で骨になっていたかも、、、

同じように迷う人がいると思ったので崖の上の岩に、石で大きくバッテンを書き、道が続いている方に矢印を書きました。これが後で役に立ったことが分かるのですが、それはまた後ほど。

この崖を下ったあとは緑がだんだん増え、茂みの中を歩く箇所も増えていきました。

また水で湿っている岩場もあり、中には滑りやすいものもあったので注意して下っていきました。

沢下りも終盤になった頃、登山道の上にヒグマのフンらしきものを発見しました。幸いかなり時間が経過したものであったのですぐ近くにいる可能性は低いと思いましたが、改めてヒグマの一大生息地の中にいることを意識しました。

ピントが合っていなくて恐縮ですが、よく見ると木の実の残骸らしきものがあります。

以前、北海道大学の「ヒグマ研究グループ」さんのワークショップにおいて、フンを洗いどのようなエサを食べているかを調べるという調査の体験をしたことがありましたがその時のことを思い出しました。

さて、下の登山地図の丸で囲った辺りで沢から外れます。大小様々な岩の上を歩くのも終わりです。

ここからは地面が土の山道です。

しかし、山道を歩き始めてからすぐに新たなフンを発見しました。

今回も登山道のど真ん中にあり、しかもまだ新鮮な状態でした。

もしかしたらヒグマのフンではなかったかも知れませんが警戒するに越したことはありません。

フンが新鮮だったことから近くにヒグマがいるかもしれないと思ったうえに、そこからしばらくは登山道に松が生い茂っており見通しが悪い状況が続いていたため、3人全員でクマスプレーを片手に持ち、声を出しながらしばらく歩くことにしました。

この時は生きた心地がしませんでしたね、、

怯えながらしばらく歩いているとようやく開けた場所に到着しました。上の地図で「新噴火口」と呼ばれる場所です。

鬱蒼とした茂みの中から抜け出すことができ、さらに海までの距離がさらに近くなっているのを感じて、とても安心しました。

さらに、地面には山の名前の由来になっている硫黄を確認することができました。

ここからは勾配が急な箇所もなく、今まで歩いてきた道と比べるとかなり良心的な道でした。

しかし、もう一人の男子が頭が痛くなってきたうえに、水が非常に少なくなってきていました。

僕の水もかなり少なくなっていたのですが、分けてあげることにしました。

ジップロックに雪を入れて運んでいなければ、男子2人の飲み水はこの時すでに尽きていたと思います。

機転を利かせて雪を運んで大正解でした。

山の上での水の大切さを改めて感じることができました。

また、女子の方も登山慣れしているもののやはり疲労が溜まっており、とても疲れた様子であったため荷物を男子2人に分けることにしました。

よくよく考えてみれば、男女で体力が違うのに荷物を3等分していたのもおかしな話です。最初から男子が少し多めに持つべきでした。

ちなみに「硫黄山」では19世紀後半から硫黄の採掘が行われていた歴史があります。

登山中もその時の名残を少し垣間見ることができました。

ここを通り過ぎるとゴールまでもう少しです。

しかし、そんな場所で新たにヒグマの痕跡と思われるものを発見してしまいました。

ヒグマは樹液を好んで食べるらしく、その際に樹皮を剥がすことがあるそうです。

おそらくこれもヒグマの仕業であったと考えられます。

剥がされてからあまり時間が経過していない様子であったため、ここでも怖い思いをしました。

このように最後まで気が抜けない登山でしたがようやくゴールすることができました!!

ゴール地点は「硫黄山登山口」。

僕自身とても嬉しかったですし、うまく形容できない解放感がありました。

他の2人も安堵・疲労・達成が入り混じった表情をしており、下山の様子から2日間の登山の全てを感じ取ることができました。

下山した時刻は16:30。

車は岩尾別温泉の登山口にあったため、下山後は「カムイワッカ湯の滝」のバス停からシャトルバスに乗らなければならなかったのですが、最終便が17:30であったため結構ギリギリの下山になってしまいました。

しかし、時間に余裕がないことは朝から分かっており、登山経験が豊富な他の2人がペースをきちんと考えてくれて、十分な休憩をとりつつ下山することができました。

さて、めでたく全員無事に下山し後はバスに乗るだけでしたがここでハプニングが起きます。

それは硫黄山登山口からバス停まで3人で歩いていた時に起こりました。

実は僕たち3人が下山した直後に男性2人組も下山していました。

当然2人もバスに乗らなければならないので、しばらく同じ道を少し離れて歩いていました。

3人で話しながら歩いていると突然後方から「助けて下さい!!」と声が聞こえました。

振り向くと2人組のうちの1人が倒れていました。急いで駆け寄って、もう1人の方から話を聞くと低体温症になり、山頂付近から体調はかなり悪かったが、最後の力を振り絞って下山してきたとのこと。

下山して力尽きて倒れてしまったのだと思います。

男性は自力で移動できなさそうであったため、救急車を呼ぶことに。

しかし、カムイワッカ湯の滝周辺は電波が通じません。

そこで、もう1名の方が電波の通じるところまで移動することになったため、僕たち3人で倒れた人の看病をすることになりました。

最初は呼びかけにもかろうじて応じる程度でした。

しかし、水を飲ませたり、寝袋マットで風をあおいでいると30分もしないうちに元気になりました。

その後、救急車が到着し無事に病院へと運ばれていき、僕たち3人は2人組のもう1名の方と一緒にバスに乗りました。

最終便のバスの時間は過ぎていたのですが、救急車が来る前に事情を話して少し待っていてもらいました。

この方についてはこれで安心できましたが、もう一つ不安なことがありました。それは山の上でお会いした札幌から来ていたおじいさんです。

結局、最終のバスの時刻までに下山することができませんでした。

バスに乗れなかったということはつまり、この日は帰れないということになります。

仮に下山できたとしても、翌朝バスがくるのを待たなければならず電波も通じないところで夜を明かさなければなりません。

しかも、2日間の日程で来てたはずなので食料もあまり残っていないことが予想されました。それに加え、山頂付近ですでに水が不足していたので、飲み水の足りていないはずです。

ちなみに、バスに一緒に乗った件の2人組の片方にこのおじいさんに会った時の状況を詳しく聞くと、出会ったのは僕たち3人が道を探すのに苦労したあの崖だったそうです。

この方達も崖を下っていくのかと心配に思ったそうですが、僕たちが書いたバッテンに気が付き登山道を発見できたそうです。

あの時バッテンを書いておいて大正解でした。

幸運にも2人組の方が消防関係の方でしたので、地元の消防に連絡を入れることにしました。それ以外に僕たちができる事はなかったので、あとは祈るのみでした。

この夜も、登山前日に泊まったケビンで休むことにしていたので下山後はキャンプ場に行ってカギを受け取りました。

その後、キャンプ場の近くにあった「ホテル知床」にて日帰り温泉に入りました。

昨晩はお風呂に入らなかったのに加え、何より2日間にわたる登山で非常に疲れていたので温泉が過去一で最高でした。

その後、ラーメン屋「波飛沫(なみしぶき)」にて夕ご飯を食べました。

疲れていた身体にとても染みました!

ケビンに戻ると、満腹と疲労でとても眠かったのですぐに就寝しました。